イメージ画像:○○の方法 作成

「天体望遠鏡って、いったいどこまで見えるんだろう?」夜空の星々を眺めながら、そんな疑問を抱いたことはありませんか。手の届かない宇宙へのロマンは、私たちを惹きつけてやみませんよね。もしかしたら、あなたも「土星の輪が見えるって本当かな?」とか、「天体望遠鏡で250倍、いや300倍、あるいは驚きの1000倍なんていう最大倍率にしたら、一体どんな世界が広がるんだろう?」と、胸をときめかせているのではないでしょうか。

天体望遠鏡と一言で言っても、初心者向けの扱いやすいモデルから、息をのむような宇宙を見せてくれる高性能なもの、さらには一生ものの最高級機種まで様々です。この記事では、そんな「天体望遠鏡 どこまで見える」という純粋な好奇心にお応えするため、見える対象の限界から、おすすめの機種選び、そして美しい星雲観察のコツまで、あなたが知りたい情報をぎゅっと詰め込みました。さあ、一緒に宇宙の神秘を覗きに行きましょう!

この記事でわかること

- 天体望遠鏡の性能(口径や倍率)と見える天体の種類や詳細度の関係

- 月、惑星、星雲、銀河など具体的な対象がどの程度見えるかの目安

- 初心者から上級者まで、目的や予算に応じた望遠鏡の選び方のポイント

- 様々な天体をより鮮明に、より深く楽しむための観測のコツや知識

天体望遠鏡でどこまで見える?宇宙の神秘を覗く限界と可能性

- 天体望遠鏡選びの第一歩!初心者向けおすすめモデルと基礎知識

- 土星の輪は見える?250倍や300倍の天体望遠鏡で期待できる土星像

- 驚愕の1000倍!天体望遠鏡の最大倍率と見える世界のリアル

- 星雲観察に最適!おすすめ天体望遠鏡と美しい星雲・星団ガイド

- 最高級から高性能モデルまで!ワンランク上の天体望遠鏡で広がる宇宙

天体望遠鏡選びの第一歩!初心者向けおすすめモデルと基礎知識

イメージ画像:○○の方法 作成

初めて天体望遠鏡を選ぶ際、どのような点に注目すれば良いのでしょうか。まず、天体望遠鏡には大きく分けて「屈折式」と「反射式」の二つのタイプがあり、それぞれに特徴があります。屈折式は、レンズを使って光を集めるタイプで、比較的コンパクトで扱いやすく、月や惑星の観察に向いています。一方、反射式は鏡を使って光を集めるタイプで、大口径のものが作りやすく、淡い星雲や星団の観察に適しています。

初心者の方におすすめなのは、まずは扱いやすさを重視した屈折式の入門モデルや、小型の反射式(例えばドブソニアンと呼ばれる架台とセットになったものなど)でしょう。価格帯も数千円のものから数万円、数十万円と幅広いため、ご自身の予算やどの程度のものを見たいかという目的を明確にすることが大切です。

重要な性能としては、「口径」と「焦点距離」が挙げられます。口径は、対物レンズや主鏡の有効直径のことで、この値が大きいほど集光力が高まり、より暗い天体や細かい部分を見ることができます。焦点距離は、レンズや鏡で光が集まる点までの長さで、これが長いほど高倍率を出しやすくなります。ただし、倍率は接眼レンズ(アイピース)を交換することでも変えられるため、必ずしも焦点距離が長いものが良いというわけではありません。

多くの初心者向けモデルには、複数の倍率の接眼レンズや、天体を見つけやすくするためのファインダー、そして三脚などがセットになっていることが多いです。これらの付属品の質も確認しておくと良いでしょう。また、持ち運びやすさや設置の簡便さも、特に最初のうちは観測を継続する上で重要なポイントとなります。最近では、スマートフォンと連携して天体導入をアシストしてくれる機能がついたモデルも登場しており、初心者の方でも気軽に星空散歩を楽しめるよう工夫されています。まずは、無理のない範囲で、天体観測の楽しさを体験できる一台を見つけることから始めてみましょう。レビューサイトや専門店の情報を参考に、ご自身にぴったりの天体望遠鏡を探してみてください。

土星の輪は見える?250倍や300倍の天体望遠鏡で期待できる土星像

イメージ画像:○○の方法 作成

太陽系の中でも特に人気のある観測対象の一つが土星です。その美しい環は、一度は自分の目で見てみたいと多くの人が憧れるのではないでしょうか。では、実際に天体望遠鏡で土星の環を見るためには、どの程度の性能が必要なのでしょうか。

結論から申し上げますと、比較的小型の天体望遠鏡でも、土星の環の存在を認識することは可能です。口径が5cm程度の小型望遠鏡でも、条件が良ければ「これが環か」と分かる程度の見え方をします。しかし、環の隙間(カッシーニの間隙など)や本体の模様まではっきりと捉えるには、ある程度の口径と倍率が必要になります。

例えば、口径が6cmから8cm程度の望遠鏡であれば、50倍から100倍程度の倍率で、土星が球であること、そしてその周りに環があることが明瞭にわかります。さらに、口径が10cmを超え、倍率を150倍から200倍程度まで上げることができるようになると、環の濃淡や、気象条件が良ければ本体の淡い縞模様が見えてくることもあります。

ご質問にある250倍や300倍といった高倍率で土星を見る場合、口径が10cm以上、できれば15cm以上の天体望遠鏡が推奨されます。このクラスの望遠鏡であれば、カッシーニの間隙をはじめとする環の構造や、本体の複数の縞模様、さらにはタイタンなどの明るい衛星も捉えることができるでしょう。ただし、高倍率になればなるほど、大気の揺らぎ(シーイング)の影響を受けやすくなります。そのため、必ずしも倍率が高ければ良いというわけではなく、その日の空の状態に合わせて最適な倍率を選ぶことが重要です。また、望遠鏡の光学性能や精度も、高倍率での見え方に大きく影響します。

土星の環は、地球との位置関係によって見え方が周期的に変化します。環が最も開いて見える時期と、ほとんど見えなくなる(真横から見る形になる)時期がありますので、観測時期を選ぶのもポイントの一つです。いずれにしても、初めて自分の目で土星の環を見たときの感動は格別なものです。ぜひ、適切な機材と条件を整えて、宇宙の宝石と称される土星の姿を堪能してください。

驚愕の1000倍!天体望遠鏡の最大倍率と見える世界のリアル

天体望遠鏡のスペックを見ていると、「最大倍率1000倍!」といったような謳い文句を目にすることがあります。数字だけ見ると非常に高性能で、まるで宇宙船の窓から眺めるような詳細な映像が見られるのではないかと期待してしまいますが、実際はどうなのでしょうか。

まず理解しておきたいのは、天体望遠鏡の有効な最大倍率は、その口径によっておおよそ決まるということです。一般的に、口径(mm単位)の2倍程度が適正な最高倍率の目安とされています。例えば、口径100mmの望遠鏡であれば、約200倍が実用的な上限となります。これ以上の倍率にしても、像が暗くなったり、ぼやけてしまったりして、かえって見えにくくなることがほとんどです。

なぜなら、倍率を高くするということは、対物レンズや主鏡で集めた光を、より小さな面積に引き伸ばして拡大することを意味します。そのため、元の像が暗い場合や、大気の揺らぎが大きい場合には、ただ暗くぼやけた像が拡大されるだけで、新たな情報は見えてきません。特に、安価な望遠鏡で極端に高い倍率を謳っているものは、実際にはその倍率で鮮明な像を結ぶことが難しい場合が多いので注意が必要です。

では、1000倍といった超高倍率が全く無意味かというと、そうとも限りません。例えば、非常に口径の大きな天文台クラスの望遠鏡であれば、条件次第でそのような高倍率が有効に働くこともあります。また、月のような非常に明るい対象であれば、比較的小口径の望遠鏡でも、ある程度高い倍率で表面のクレーターなどを楽しむことは可能です。しかし、惑星や星雲・星団といった暗い対象に対して、一般的なアマチュア向けの望遠鏡で1000倍もの倍率をかけても、鮮明な像を得ることは極めて困難と言えるでしょう。

重要なのは、いたずらに最大倍率を追求するのではなく、観察する対象やその日の空のコンディション、そして望遠鏡の口径に見合った「適正倍率」で観察することです。多くの場合、50倍から200倍程度の範囲で、十分に宇宙の神秘を楽しむことができます。倍率の数字に惑わされず、質の高い光学系を持ち、安定した架台に乗った望遠鏡を選ぶことが、満足のいく観測への近道となります。

星雲観察に最適!おすすめ天体望遠鏡と美しい星雲・星団ガイド

夜空には、肉眼ではぼんやりとした雲のようにしか見えない、あるいは全く見ることのできない淡い光の集まり、星雲や星団が数多く存在します。これらを天体望遠鏡で捉えたときの美しさは、まさに宇宙の芸術と言えるでしょう。星雲・星団の観察には、どのような天体望遠鏡が適しているのでしょうか。

星雲や星団は、月や惑星に比べて非常に淡く広がっている天体が多いため、光を集める能力、すなわち「集光力」が重要になります。集光力は、望遠鏡の口径が大きいほど高くなります。したがって、星雲・星団の観察を主な目的とするならば、できるだけ口径の大きな望遠鏡を選ぶのがセオリーです。特に、反射式の望遠鏡は比較的安価に大口径のものを手に入れやすいため、星雲・星団ウォッチャーに人気があります。中でもドブソニアンと呼ばれる架台形式のものは、大口径でありながら操作がシンプルで、コストパフォーマンスに優れています。

倍率に関しては、必ずしも高倍率が必要というわけではありません。むしろ、広がりのある星雲や星団を視野全体で捉えるためには、低倍率から中倍率の方が適している場合が多いです。例えば、有名なアンドロメダ銀河やオリオン大星雲などは、低倍率でもその雄大な姿を楽しむことができます。もちろん、球状星団のように中心部が密集している天体の細部を見たい場合や、惑星状星雲のような比較的小さな対象を観察する際には、ある程度の高倍率も有効です。

観察におすすめの星雲・星団としては、まず冬の代表格であるオリオン大星雲(M42)が挙げられます。鳥が羽を広げたような美しい姿は、小型の望遠鏡でも十分に楽しむことができます。春には、しし座のトリオ銀河(M65、M66、NGC3628)や、おとめ座銀河団など、数多くの銀河が観測対象となります。夏は、いて座方向に天の川が濃くなり、M8(干潟星雲)やM20(三裂星雲)、M17(オメガ星雲)といった散光星雲、そしてM22のような大きな球状星団が見頃を迎えます。秋には、アンドロメダ銀河(M31)が空高く昇り、その壮大な姿は圧巻です。また、ペルセウス座の二重星団(h-χ)も、低倍率で視野いっぱいに広がる星々の美しさを堪能できるでしょう。

これらの天体は、空の暗い場所で観察するほど、その真価を発揮します。都市部では光害の影響で淡い部分は見えにくくなりますが、それでも明るい星雲や星団であれば、その存在を確認することは可能です。フィルターを使用することで、特定の波長の光を透過させ、星雲のコントラストを高めることも有効な手段の一つです。ぜひ、大口径の望遠鏡で、宇宙に散りばめられた宝石のような星雲・星団の世界を探求してみてください。

最高級から高性能モデルまで!ワンランク上の天体望遠鏡で広がる宇宙

イメージ画像:○○の方法 作成

天体観測の経験を積んでくると、より高性能な望遠鏡で、さらに詳細な宇宙の姿を見てみたいという欲求が生まれてくるかもしれません。いわゆる「最高級」や「高性能」と位置づけられる天体望遠鏡は、入門機と比べてどのような点が異なり、私たちにどんな世界を見せてくれるのでしょうか。

まず、高性能な天体望遠鏡は、光学系の材質と研磨精度が非常に高いレベルにあります。レンズであれば、色収差(光の色による焦点位置のずれ)を極限まで抑えるために、特殊な螢石(フローライト)やED(特殊低分散)ガラスといった高価な素材が使用されます。反射鏡であれば、表面の凹凸を極めて滑らかに仕上げることで、光の散乱を最小限に抑え、シャープでコントラストの高い像を結びます。これらの高品質な光学系は、特に高倍率で惑星の微細な模様を観察したり、淡い星雲のディテールを捉えたりする際に、その威力を発揮します。

次に、鏡筒や架台の機械的な精度と剛性も重要な要素です。高性能なモデルでは、温度変化によるピントのずれを最小限に抑えるための工夫が施された鏡筒や、微動操作が非常にスムーズで、かつ風などの影響を受けにくい堅牢な架台が採用されています。これにより、高倍率での観察時にも対象天体を安定して視野に捉え続けることができ、ストレスのない快適な観測が可能になります。

さらに、自動導入機能を備えた経緯台や赤道儀も、高性能モデルの代表的な特徴の一つです。これらの架台は、内蔵されたコンピューターに観測したい天体を指示するだけで、自動的に望遠鏡をその方向に向けてくれます。また、地球の自転に合わせて天体を追尾する機能も備わっているため、長時間にわたる観察や天体写真撮影には不可欠です。特に、GOTO(ゴートゥー)機能と呼ばれるものは、初心者にとっては天体を見つける強力な助けとなり、経験者にとっても効率的な観測をサポートしてくれます。

価格帯としては、数十万円から数百万円、あるいはそれ以上と、まさに「最高級」と呼ぶにふさわしいものになりますが、それに見合うだけの感動的な宇宙体験を提供してくれるでしょう。例えば、大口径の高性能屈折望遠鏡で見上げる月面は、まるで宇宙船から眺めているかのような立体感と詳細さで迫ってきます。また、高性能な反射望遠鏡で捉えた銀河の渦巻き構造や、星雲の複雑な濃淡は、宇宙の壮大さと美しさを改めて教えてくれます。

もちろん、最高級の機材を手に入れたからといって、それだけで素晴らしい宇宙が見えるわけではありません。空の条件や観測者のスキルも重要ですが、高性能な天体望遠鏡は、私たち人間が持つ宇宙への探求心をさらに掻き立て、より深い感動を与えてくれる特別な道具と言えるでしょう。もし機会があれば、天文ショップや観望会などで、そうした最高級モデルの性能を体験してみるのも良い経験になるはずです。

天体望遠鏡で見える世界を深掘り!どこまで観測可能か徹底解説

天体望遠鏡を手にすると、月面のクレーターや土星の環、木星の縞模様など、これまで図鑑や写真でしか見たことのなかった宇宙の姿が、リアルタイムで目の前に広がります。しかし、その性能は機種によって様々であり、「一体どこまで遠くの、どんな天体が見えるのだろうか?」という疑問は尽きません。この章では、天体望遠鏡の性能と、それによって実際に観測可能な天体の範囲について、さらに深く掘り下げて解説していきます。倍率の考え方から、惑星、星雲・星団、さらには銀河といった様々な天体がどのように見えるのか、そして観測をより楽しむためのポイントまで、詳細にご紹介します。

- 天体望遠鏡の倍率と見えるものの関係性~最大倍率の誤解と適正倍率

- 惑星観察のコツ!土星の輪や木星の縞模様を鮮明に見るには?

- 肉眼では見えない星雲や銀河も!高性能な天体望遠鏡の実力

- 初心者でも安心!天体望遠鏡の選び方と使い方ステップガイド

- 最高級機種で見る宇宙の絶景!どこまで詳細に見えるのか?

- 予算別おすすめ天体望遠鏡!初心者から上級者まで満足のいく一台

- 天体望遠鏡でどこまで見えるか、その魅力と知識の総まとめ

天体望遠遠鏡の倍率と見えるものの関係性~最大倍率の誤解と適正倍率

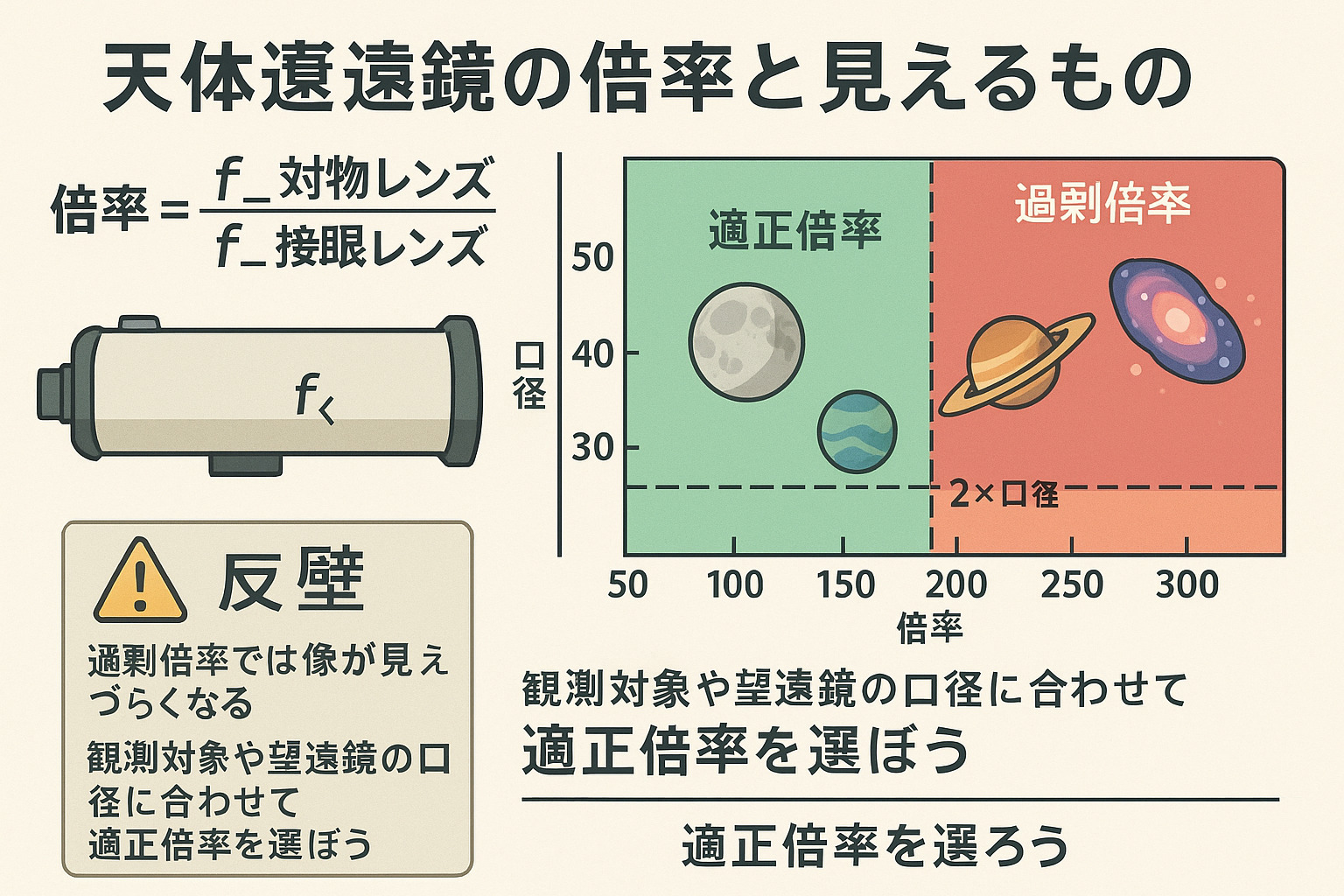

イメージ画像:○○の方法 作成

天体望遠鏡の性能を表す指標として、多くの人がまず気にするのが「倍率」ではないでしょうか。「高倍率であればあるほど、遠くのものがより大きく、より詳しく見えるはずだ」と考えるのは自然なことです。しかし、天体望遠鏡における倍率は、単純に高ければ良いというものではありません。そこには「適正倍率」という考え方と、「最大倍率」に関するいくつかの誤解が存在します。

まず、天体望遠鏡の倍率は、対物レンズ(または主鏡)の焦点距離を、接眼レンズ(アイピース)の焦点距離で割ることで算出されます。例えば、対物レンズの焦点距離が1000mmの望遠鏡に、焦点距離10mmの接眼レンズを取り付ければ、倍率は100倍になります。つまり、接眼レンズを交換することで、同じ望遠鏡でも倍率を変えることが可能です。

イメージ画像:○○の方法 作成

ここで重要なのが、前述の通り、望遠鏡の「口径」と「適正倍率」の関係です。口径は望遠鏡が集められる光の量を決定し、これが大きいほど解像力(細かい部分を見分ける能力)も高くなります。一般的に、有効な最高倍率は口径(mm)の2倍程度までと言われています。これを超える倍率にしても、像が暗くぼやけてしまい、かえって見づらくなるだけです。これを「過剰倍率」または「無効倍率」と呼びます。安価な望遠鏡の中には、この限界を超えた非常に高い最大倍率を謳っているものがありますが、実際にその倍率で鮮明な像を見ることは困難な場合が多いので注意が必要です。

では、なぜ高すぎる倍率は良くないのでしょうか。それは、倍率を上げるということは、集めた光を引き伸ばして拡大することを意味するからです。元の光量が少ない暗い天体や、大気の揺らぎ(シーイング)の影響が大きい状況では、ただ暗く不明瞭な像を拡大するだけで、新たなディテールは見えてきません。むしろ、視野が狭くなり、対象を捉えにくくなったり、手ブレの影響を受けやすくなったりするデメリットの方が大きくなります。

したがって、観測対象やその日の空の状態に合わせて、最もよく見える「適正倍率」を選ぶことが重要です。月や惑星のような明るい対象であれば、比較的高めの倍率でもある程度楽しめますが、淡く広がった星雲や星団を見る場合は、むしろ低~中倍率で視野を広く取り、全体の姿を捉える方が美しい場合が多いです。また、口径の小さな望遠鏡では、高倍率にすると像が非常に暗くなってしまうため、無理に倍率を上げるよりも、明るくシャープに見える範囲で楽しむことが肝心です。倍率の数字に一喜一憂するのではなく、望遠鏡の口径や光学性能、そして観測条件を総合的に考慮して、最適な倍率を見つけることが、快適な天体観測への鍵となります。

惑星観察のコツ!土星の輪や木星の縞模様を鮮明に見るには?

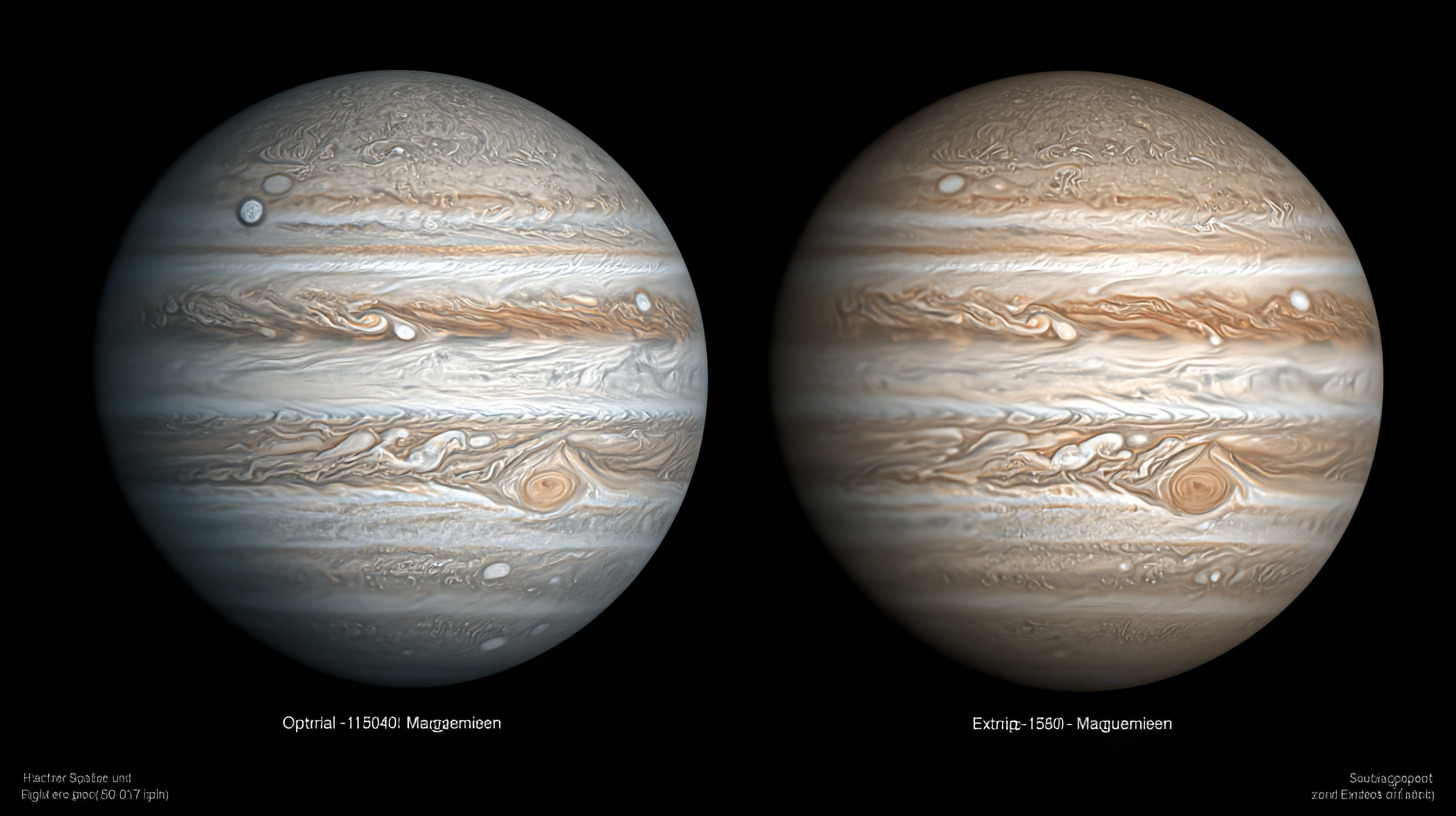

太陽系の惑星たちは、天体望遠鏡にとって格好の観測対象です。中でも、美しい環を持つ土星や、ダイナミックな縞模様と大赤斑が特徴的な木星は、特に人気があります。これらの惑星の姿をより鮮明に捉えるためには、いくつかのコツがあります。

まず、望遠鏡の準備として、光軸調整(コリメーション)が正確に行われていることが重要です。特に反射望遠鏡では、輸送時の振動などで光軸がずれることがあるため、観測前に確認・調整する習慣をつけましょう。光軸がずれていると、どれだけ高性能な望遠鏡でも本来の性能を発揮できず、像がぼやけてしまいます。

次に、観測に適した時期と時間を選ぶことです。惑星は、地球との位置関係によって見かけの大きさや明るさが変化します。一般的に、「衝(しょう)」と呼ばれる地球から見て太陽と反対の位置に来る時期が、最も地球に接近し、大きく明るく見えるため観測の好機となります。また、惑星が空高く昇っている時間帯の方が、大気の揺らぎの影響を受けにくく、より安定した像を見ることができます。地平線近くでは、大気の層を斜めに通過するため、像が揺らいだり、色づいて見えたりすることが多くなります。

そして、観測当日の「シーイング(大気の揺らぎ具合)」も非常に重要です。シーイングが悪いと、高倍率にしても像がゆらゆらと揺れてしまい、細かい部分は全く見えません。風が強い日や、上空の気流が乱れている日はシーイングが悪化する傾向があります。このような日は無理に高倍率を追求せず、中程度の倍率で安定して見える範囲で楽しむか、あるいは観測を諦めるという判断も必要です。シーイングが良い夜には、驚くほどシャープな惑星像に出会えることがあります。

使用する倍率もポイントです。前述の通り、惑星のような比較的小さな対象は高倍率で見たくなりますが、シーイングや望遠鏡の性能に見合わない過剰な倍率は逆効果です。一般的に、口径(cm)の10倍から20倍程度の倍率(例:口径10cmなら100倍~200倍)が、惑星の細部を見るのに適した範囲とされています。その日の条件に合わせて、最もシャープに見える倍率を探してみてください。

さらに、カラーフィルターを使用するのも有効なテクニックです。例えば、木星の縞模様や大赤斑を強調するには薄いブルーやグリーンのフィルター、土星の環や本体のコントラストを高めるにはイエロー系のフィルターが効果的な場合があります。フィルターは、特定の波長の光をカットまたは透過させることで、見たい対象のコントラストを向上させる働きをします。

最後に、じっくりと時間をかけて観察することです。惑星の表面の模様は非常に淡く、またシーイングも刻一刻と変化します。数分間、あるいはそれ以上の時間、辛抱強く観察を続けることで、ふっと大気の揺らぎが収まり、驚くほど詳細な姿が見える瞬間(「シンチレーション・ブレーク」と呼ばれることもあります)に巡り会えることがあります。焦らず、リラックスして、宇宙からの微かな光が描き出す芸術を堪能しましょう。これらのコツを押さえることで、土星の環のシャープさや、木星の複雑な縞模様、さらには大赤斑の存在を、より鮮明に捉えることができるはずです。

肉眼では見えない星雲や銀河も!高性能な天体望遠鏡の実力

イメージ画像:○○の方法 作成

私たちの肉眼で見える星の数は、空の条件が良い場所でも数千個程度と言われています。しかし、天体望遠鏡を使うと、その数は飛躍的に増え、さらに肉眼では到底見ることのできない淡く幽玄な天体、すなわち星雲や銀河の世界が広がります。高性能な天体望遠鏡は、これらの天体をどこまで詳細に、そして美しく見せてくれるのでしょうか。

まず、高性能な天体望遠鏡の最も重要な能力は、その「集光力」です。星雲や銀河は、恒星に比べて非常に淡く、広い範囲に広がっているため、より多くの光を集めることができなければ、その姿を捉えることはできません。集光力は望遠鏡の口径の二乗に比例するため、口径が大きいほど、より暗い天体まで見ることが可能になります。例えば、口径20cmの望遠鏡は、口径10cmの望遠鏡の4倍の光を集めることができます。この差は、淡い星雲や銀河のディテールを捉える上で非常に大きなアドバンテージとなります。

次に、「解像力」も重要です。これは、近接した2つの点を分離して見分ける能力のことで、これも口径が大きいほど向上します。球状星団のように無数の星が密集している天体や、銀河の腕構造のような細かい部分を分離して見るためには、高い解像力が必要です。

高性能な望遠鏡は、これらの基本的な光学性能に加え、コントラストを向上させるための様々な工夫が凝らされています。レンズや鏡のコーティング技術、迷光を防ぐための鏡筒内部の処理などが、淡い天体の微かな光を際立たせ、背景の宇宙空間との区別を明確にします。

では、具体的にどのような星雲や銀河が見えるのでしょうか。例えば、有名なオリオン大星雲(M42)は、小型の望遠鏡でもその存在はわかりますが、大口径の高性能望遠鏡で見ると、中心部のトラペジウムと呼ばれる若い星々が放つ光によって照らし出されたガスの複雑な濃淡やフィラメント構造が、息をのむような美しさで広がります。夏の天の川に位置する干潟星雲(M8)や三裂星雲(M20)なども、暗い空の下で高性能望遠鏡を向ければ、カタログ写真で見るような赤いHII領域と暗黒星雲のコントラストが鮮やかに浮かび上がってきます。

銀河に関しては、アンドロメダ銀河(M31)は、肉眼でも条件が良ければぼんやりと見えますが、大口径望遠鏡ではその巨大な円盤構造や、伴銀河であるM32やM110もはっきりと捉えることができます。さらに高性能な望遠鏡と暗い空があれば、渦巻腕の存在を感じさせるような濃淡や、中心部の明るいバルジの様子まで観測可能です。子持ち銀河(M51)のような相互作用銀河では、親銀河と伴銀河が繋がる腕の様子や、活発な星形成領域の存在を暗示させる節くれだった構造が見えてくることもあります。

ただし、これらの星雲や銀河は、写真で見るようなカラフルな姿で見えるわけではありません。人間の眼は、暗い光に対して色の感度が低いため、多くの場合、淡い白黒の濃淡として認識されます。しかし、そのスケールの大きさと、宇宙の深遠さを感じさせる姿は、写真とはまた違った、静かで荘厳な感動を与えてくれます。高性能な天体望遠鏡は、まさに宇宙の深淵を覗き込む窓となり、私たちに新たな宇宙観をもたらしてくれるでしょう。

初心者でも安心!天体望遠鏡の選び方と使い方ステップガイド

星空への憧れを抱き、いざ天体望遠鏡を購入しようと思っても、「種類がたくさんあってどれを選べば良いかわからない」「買ってはみたものの、使い方が難しそう」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。しかし、いくつかのポイントを押さえれば、初心者の方でも安心して天体望遠鏡を選び、宇宙の神秘に触れることができます。ここでは、天体望遠鏡の選び方から基本的な使い方までを、ステップ形式で分かりやすく解説します。

ステップ1:まずは予算と目的を決めよう

天体望遠鏡の価格は、数千円のものから百万円を超えるものまで様々です。まずは、どのくらいの予算で購入したいのか、そして何を見たいのか(月や惑星が中心か、星雲や星団も見たいのかなど)を明確にしましょう。初心者の方であれば、数万円程度の入門モデルでも十分に楽しむことができます。無理のない範囲で、最初の「感動」を体験できる一台を選びましょう。

ステップ2:望遠鏡の種類と特徴を理解しよう

天体望遠鏡には、主に「屈折式」と「反射式」があります。

・屈折式:レンズで光を集めるタイプ。比較的コンパクトで扱いやすく、コントラストの高い像が得意。月や惑星の観測に向いています。メンテナンスも比較的容易です。

・反射式:鏡で光を集めるタイプ。同じ口径なら屈折式より安価に製造でき、大口径化しやすい。淡い星雲や星団の観測に向いています。光軸調整(コリメーション)が必要になる場合があります。

この他に、レンズと鏡を組み合わせた「カタディオプトリック式(シュミットカセグレン式やマクストフカセグレン式など)」もあります。これは比較的高価ですが、コンパクトで高性能なものが多いです。

初心者の最初の1台としては、扱いやすい屈折式か、コストパフォーマンスに優れた小型の反射式(ドブソニアンなど)がおすすめです。

ステップ3:重要なスペック「口径」と「架台」をチェック

・口径:対物レンズまたは主鏡の有効直径のこと。口径が大きいほど集光力と解像力が上がり、より暗く細かいものまで見えます。迷ったら、予算の範囲内でできるだけ口径の大きなものを選ぶのが基本です。

・架台:望遠鏡を支え、天体に正確に向けるための装置。主に「経緯台」と「赤道儀」があります。

・経緯台:上下と水平方向に動かすシンプルな構造。直感的に操作でき、初心者にも扱いやすいです。安価なモデルに多く採用されています。

・赤道儀:地球の自転軸に合わせて回転することで、一つの軸を動かすだけで天体を追尾できる構造。天体写真撮影には必須ですが、設置に少し手間がかかります。

まずは操作の簡単な経緯台から始めるのが良いでしょう。三脚の安定性も重要なので、しっかりとした作りのものを選びましょう。

ステップ4:付属品も確認しよう

多くの天体望遠鏡には、接眼レンズ(アイピース)、ファインダー、天頂ミラー(屈折式の場合)などが付属しています。

・接眼レンズ:倍率を変えるためのレンズ。通常、焦点距離の異なるものがいくつか付属しています。

・ファインダー:望遠鏡本体よりも広い視野を持ち、目的の天体を導入しやすくするための小型望遠鏡。

これらの品質や使いやすさも確認しておくと良いでしょう。

ステップ5:基本的な使い方をマスターしよう

1.設置:平らで安定した場所に三脚をしっかりと立て、望遠鏡本体を取り付けます。

2.ファインダーの調整:まず、昼間のうちに遠くの景色(鉄塔の先端など)を使って、ファインダーの十字線と望遠鏡本体の視野の中心が一致するように調整しておきます。これは非常に重要な作業です。

3.天体の導入:見たい天体をまずファインダーの視野に入れ、十字線の中心に捉えます。

4.ピント合わせ:接眼レンズを覗きながら、ピントノブをゆっくり回して、像が最もシャープに見える位置に合わせます。

5.倍率の変更:最初は低倍率の接眼レンズで対象を捉え、慣れてきたら高倍率の接眼レンズに交換してみましょう。

ステップ6:観測場所と準備

できるだけ空が暗く、開けた場所を選びましょう。観測時には、赤いセロファンを貼った懐中電灯(暗闇に慣れた目を刺激しないため)、星座早見盤や星空アプリ、暖かい服装なども準備しておくと快適に観測できます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、実際に操作してみることで必ず慣れていきます。焦らず、まずは月や明るい惑星から挑戦してみましょう。自分の目で宇宙を発見する喜びは、何物にも代えがたい体験となるはずです。

最高級機種で見る宇宙の絶景!どこまで詳細に見えるのか?

イメージ画像:○○の方法 作成

天体望遠鏡の世界には、「最高級」と称される、まさにフラッグシップモデルと呼ぶにふさわしい機種が存在します。これらの望遠鏡は、最先端の技術と最高の素材、そして熟練の職人技によって生み出され、私たちに想像を超える宇宙の姿を見せてくれます。では、最高級機種を用いると、具体的にどのような天体が、どこまで詳細に見えるのでしょうか。

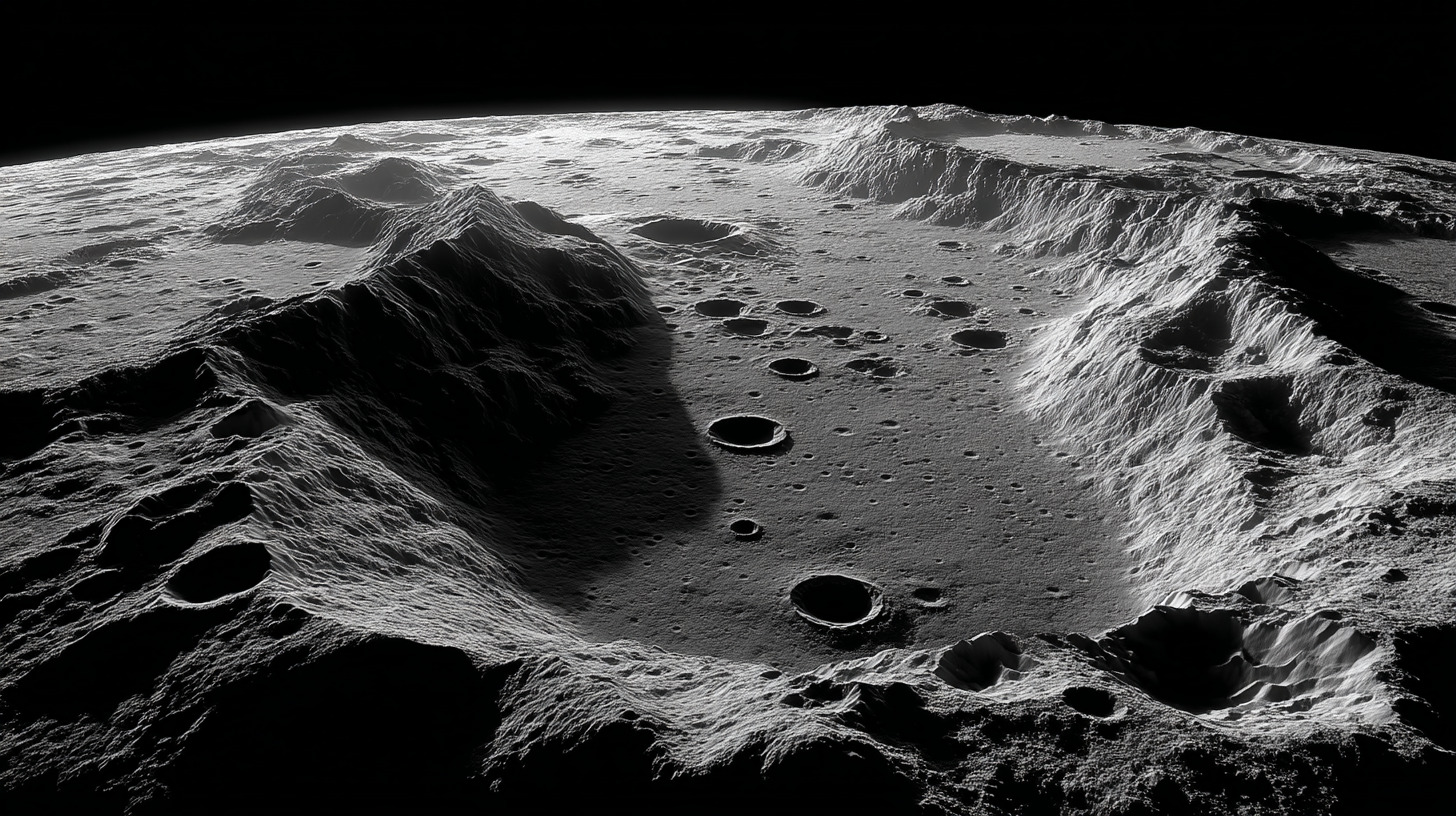

まず、月を例に取ると、一般的な入門機でもクレーターの凹凸や「海」と呼ばれる平原の広がりは楽しめますが、最高級の屈折望遠鏡(例えばアポクロマートと呼ばれる色収差を極限まで補正したタイプ)や大口径の反射望遠鏡で見ると、その解像度とコントラストの高さに圧倒されます。クレーターの壁面に連なる細かな段差、中央丘の鋭い頂、細長く伸びるリル(谷)やドーム状の地形など、まるで月面着陸船の窓から眺めているかのような、息をのむほど詳細な光景が広がります。シーイング(大気の揺らぎ)の良い夜には、微細なクレーターレットや、光の当たり具合で刻々と変化する影の様子まで克明に捉えることができ、何時間見ていても飽きることがありません。

次に惑星です。木星であれば、特徴的な縞模様は入門機でも確認できますが、最高級機種では、それぞれの縞模様(ベルトとゾーン)の複雑な濃淡や、その中に見られる白斑や暗斑、フェストゥーンと呼ばれる細い筋状の模様など、大気のダイナミックな活動を詳細に観察できます。もちろん、大赤斑の存在感やその内部構造も、よりはっきりと捉えることができるでしょう。ガリレオ衛星の相互食(衛星同士が隠し合ったり、影を落としたりする現象)も、よりシャープに見えます。

土星に関しても、環の美しさは格別です。カッシーニの間隙はもちろんのこと、エンケの間隙といったさらに細い隙間や、A環、B環、C環といった環の濃淡の違い、さらには本体の淡い縞模様や極冠の存在まで、条件が良ければ確認できます。タイタンをはじめとする複数の衛星も、点像としてではなく、微かながらも円盤状に見えることさえあります。

星雲や星団に目を向けると、その威力はさらに増します。例えば、オリオン大星雲(M42)の中心部にあるトラペジウムは、入門機では4つの星が見えれば上出来ですが、大口径の最高級機種では、さらに微光星であるE星やF星まで分離して見ることが可能です。そして、その周囲に広がるガスの濃淡は、幾重にも重なる複雑な階調を伴って視野いっぱいに広がり、まるで宇宙に浮かぶ巨大な絵画のようです。

球状星団(例えばヘルクレス座のM13)では、中心部まで無数の星々がシャープに分離され、まるでダイヤモンドを散りばめたような圧倒的な光景が広がります。暗い空の下であれば、その微光星の多さに驚かされるでしょう。

銀河の観察においては、口径が物を言います。大口径の最高級反射望遠鏡(例えばドブソニアンのハイエンドモデルや、高性能な赤道儀に搭載されたニュートン式など)を用いれば、アンドロメダ銀河(M31)の渦巻腕の存在を感じさせるダストレーン(暗黒帯)や、その腕に点在する明るい星形成領域(HII領域)の存在を暗示させるような微かな光芒を捉えることも夢ではありません。子持ち銀河(M51)のようなフェイスオン銀河では、親銀河から伸びる腕が伴銀河へと繋がる様子や、腕の濃淡がより明確になり、そのダイナミックな構造に感動を覚えるでしょう。

もちろん、これらの見え方は、その日の空の透明度やシーイング、観測場所の暗さ、そして観測者の経験にも大きく左右されます。しかし、最高級機種が持つポテンシャルは間違いなく高く、私たちが見慣れた天体の「真の姿」の一端を垣間見せてくれます。それは、カタログ写真で見るような派手な色彩こそありませんが、自分の目で捉えたリアルな宇宙の姿であり、その静かで荘厳な美しさは、何物にも代えがたい深い感動を与えてくれるはずです。最高級機種は、まさに宇宙への探求心を無限に広げてくれる、究極のツールと言えるでしょう。

予算別おすすめ天体望遠鏡!初心者から上級者まで満足のいく一台

天体望遠鏡の世界は奥深く、価格帯も性能も実に様々です。ここでは、ご予算に応じて、初心者の方から経験を積んだ上級者の方まで、それぞれが満足できる可能性のある天体望遠鏡の選び方のポイントと、代表的なタイプをご紹介します。ただし、具体的な機種名は避け、あくまで一般的な傾向として参考にしてください。

1.予算1万円~3万円:気軽に星空散歩を始めたい初心者向け

この価格帯では、主に小口径の屈折式経緯台セットや、小型の卓上型反射式(ドブソニアンタイプなど)が選択肢となります。

・選び方のポイント:

・まずは扱いやすさを重視。軽くて持ち運びが楽なもの、組み立てや操作が簡単なものがおすすめです。

・口径は50mm~80mm程度の屈折式か、70mm~100mm程度の反射式が目安です。

・架台は、直感的に操作できる経緯台が良いでしょう。三脚の強度がしっかりしているか確認しましょう。

・付属品として、複数の倍率の接眼レンズやファインダーがセットになっているものが便利です。

・見えるもの:月のクレーター、木星の衛星とその縞模様(条件が良ければ)、土星の環(存在がわかる程度)、明るい二重星や星団(プレアデス星団など)。

・注意点:過度な高倍率を謳うものには注意が必要です。このクラスでは、50倍~100倍程度でシャープに見える範囲で楽しむのが現実的です。

2.予算3万円~10万円:本格的な天体観測へのステップアップ

この価格帯になると、選択肢の幅がぐっと広がります。口径が大きめの屈折式や反射式、あるいは一部のカタディオプトリック式も視野に入ってきます。

・選び方のポイント:

・口径は80mm~100mm程度の屈折式(アクロマートや一部EDレンズ採用モデル)、100mm~150mm程度の反射式(ニュートン式など)、あるいは80mm~100mm程度のマクストフカセグレン式などが候補です。

・架台も、よりしっかりとした作りの経緯台や、入門クラスの赤道儀が選べるようになります。将来的に天体写真を考えているなら、赤道儀も検討の価値があります。

・接眼レンズの追加購入も視野に入れ、良質なものを選ぶと見え味が向上します。

・見えるもの:月の詳細な地形、木星の大赤斑や縞模様のより細かい構造、土星の環の隙間(カッシーニの間隙など)や本体の模様、火星の極冠や模様、明るい星雲(オリオン大星雲、アンドロメダ銀河など)の存在がはっきりとわかります。

・楽しみ方:惑星のスケッチを始めたり、月面マップを片手に地形を巡ったりするのも楽しいでしょう。

3.予算10万円~30万円:より深く宇宙を探求したい中級者向け

この価格帯では、光学性能に優れたモデルや、安定性の高い架台、あるいは便利な自動導入機能付きのものが手に入ります。

・選び方のポイント:

・口径100mm以上のEDアポクロマート屈折式や、口径150mm~250mmクラスの反射式、あるいは口径120mm~200mm程度のシュミットカセグレン式やマクストフカセグレン式などが中心となります。

・架台は、堅牢な赤道儀がおすすめです。自動導入(GOTO)機能付きのモデルを選べば、見たい天体を効率よく探すことができます。

・眼視観測だけでなく、惑星や月面の写真撮影にも挑戦しやすくなります。

・見えるもの:惑星のさらに詳細な模様、淡い星雲や銀河の構造(腕や濃淡など)、球状星団の星々の分離など、よりディープな宇宙の姿を楽しむことができます。

・楽しみ方:メシエ天体(有名な星雲・星団・銀河のカタログ)の完全制覇を目指したり、星雲フィルターを使って淡い天体のコントラストを高めたりするのも面白いでしょう。

4.予算30万円以上:究極の星空体験を求める上級者・天文マニア向け

このクラスは、まさに最高級の光学性能と機械精度を誇る望遠鏡の世界です。

・選び方のポイント:

・大口径のフローライトレンズや高性能EDレンズを採用したアポクロマート屈折望遠鏡、主鏡の精度が極めて高い大口径反射望遠鏡(ドブソニアンのハイエンドモデルや、高性能な赤道儀に搭載されたもの)、あるいは大口径のシュミットカセグレン望遠鏡などが選択肢です。

・架台も、搭載重量が大きく、追尾精度の高い高級赤道儀が必要になります。

・冷却CCDカメラなどを用いた本格的な天体写真撮影も視野に入ります。

・見えるもの:肉眼では想像もつかないような淡い星雲の広がりや、銀河の微細な構造、惑星表面のさらに詳細な模様など、まさに宇宙の深淵を垣間見ることができます。

・注意点:このクラスの機材は非常に高性能ですが、その性能を最大限に引き出すには、良好な観測条件(暗い空、良いシーイング)と、観測者自身の経験や知識も重要になります。また、設置場所や保管場所も考慮する必要があります。

予算はあくまで目安であり、中古品を探したり、特定の目的に特化した機材を選んだりすることで、よりコストパフォーマンスの高い選択も可能です。大切なのは、ご自身の興味やスタイルに合わせて、長く付き合える一台を見つけることです。多くの情報を集め、可能であれば実際に触れてみて、納得のいく天体望遠鏡選びをしてください。

天体望遠鏡でどこまで見えるか、その魅力と知識の総まとめ

ポイント

- 天体望遠鏡は光を集め、遠くの天体を拡大して見せてくれる道具だ

- 初心者には屈折式や小型の反射式天体望遠鏡が扱いやすい

- 望遠鏡の口径が大きいほど、より暗く細かい天体まで見える

- 土星の環は小口径でも確認でき、250倍以上なら詳細な姿も期待できる

- 天体望遠鏡の有効な最大倍率は口径のおおよそ2倍までとされる

- 1000倍といった過剰な倍率は、必ずしも鮮明な像を約束しない

- 星雲や星団の観察には、集光力に優れた大口径のものがおすすめだ

- 高性能な天体望遠鏡は、光学素材や鏡面精度が極めて高い

- 最高級機種では、惑星の微細な模様や淡い星雲の構造まで捉えうる

- 惑星を鮮明に見るには、シーイングの良い夜に適切な倍率を選ぶことが肝心だ

- 天体望遠鏡の選び方では、まず予算と見たい対象を明確にすることが大切である

- 肉眼では見えない遠方の銀河も、高性能な機種ならその存在を確認できる

- ファインダーの調整は、天体をスムーズに導入するための重要な準備作業だ

- 300倍程度の高倍率を活かすには、口径の大きな望遠鏡と良好な観測条件が必要だ

- 天体望遠鏡でどこまで見えるかは、機種の性能と観測環境、対象によって大きく変わる