イメージ画像:○○の方法 作成

アルトサックスを手に取った皆さん、こんにちは!日々の練習、楽しんでいますか?楽譜とにらめっこする中で、「ドイツ音名」という言葉に出会い、「これって何だろう?」「どうやって読めばいいの?」と疑問に思ったことはありませんか。特に吹奏楽部に所属していると、指揮者の先生や先輩から「次の音はツェーで!」なんて指示が飛んできて、一瞬戸惑ってしまうこともあるかもしれませんね。

この記事では、そんなあなたの「アルトサックス ドイツ音名」に関するモヤモヤをスッキリ解消します!ドイツ音名の基本的な読み方から、アルトサックス特有のポイント、そして吹奏楽の合奏で必ず役立つドイツ音名一覧(もちろんサックス用も!)まで、わかりやすく解説していきますよ。

もしかしたら、「テナーサックスのドイツ音名とはどう違うの?」「バリトンサックスの場合は?」「ピアノやトランペットのドイツ音名も知りたいな…」なんて、他の楽器との関連も気になっているかもしれませんね。ご安心ください!この記事では、テナーサックスのベー音階といった少し踏み込んだ内容や、B管楽器で役立つドイツ音名の一覧表、ピアノのドイツ音名との比較など、あなたが知りたい情報を幅広くカバーしています。

ドイツ音名を理解すると、楽譜を読むのがもっと楽しくなり、演奏の幅もぐっと広がります。さあ、私たちと一緒にドイツ音名の世界を探求し、あなたのサックスライフをさらに豊かなものにしていきましょう!

この記事でわかること

- アルトサックスにおけるドイツ音名の基本的な読み方と実音の関係

- 吹奏楽や他の楽器(サックス、ピアノ、トランペット等)とのドイツ音名の関連性

- ドイツ音名を効率的に覚え、演奏表現を豊かにする方法

- 移調楽器奏者としてドイツ音名を理解し、楽譜読解に応用する重要性

アルトサックスのドイツ音名をマスター!吹奏楽でも役立つ基礎知識

- ドイツ音名とは?基本的な読み方とピアノの音名との違いを解説

- アルトサックスのドイツ音名と音域について知っておこう

- 吹奏楽で必須!サックスパートにおけるドイツ音名一覧の活用法

- テナーサックスのドイツ音名とアルトサックスとの比較

- バリトンサックスのドイツ音名と低音域での読み方のポイント

- B♭管楽器(ベーかんがっき)のドイツ音名一覧表とトランペットへの応用

ドイツ音名とは?基本的な読み方とピアノの音名との違いを解説

イメージ画像:○○の方法 作成

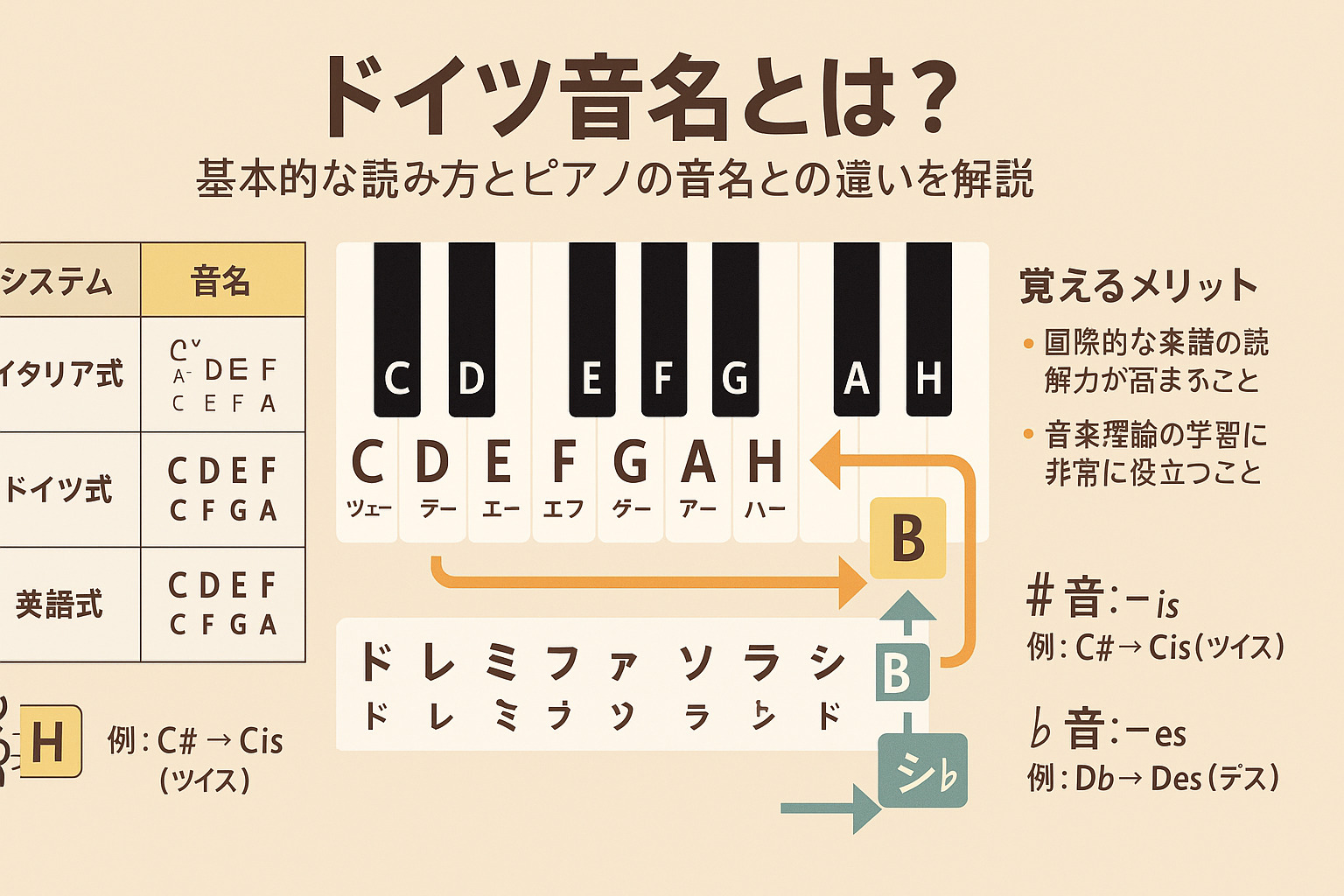

ドイツ音名という言葉を初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんね。これは、音の高さを示す方法の一つで、特にクラシック音楽や吹奏楽の世界で広く用いられています。私たちが普段学校の音楽の授業で習う「ドレミファソラシド」はイタリア式の音名です。これに対して、ドイツ音名はアルファベットを使って音を表します。

具体的には、C(ツェー)、D(デー)、E(エー)、F(エフ)、G(ゲー)、A(アー)、H(ハー)という7つの幹音と、変化記号(♯や♭)を組み合わせることで、全ての音を表現します。ここで少し注意が必要なのは、「シ」の音です。イタリア式の「シ」は、ドイツ音名では「H(ハー)」と表記されます。そして、イタリア式の「シ♭」がドイツ音名では「B(ベー)」となります。この点が、英語圏の音名(A, B, C, D, E, F, G で、「シ」がB)とは異なるため、混乱しないように気をつけましょう。

ピアノの鍵盤を思い浮かべてみてください。白い鍵盤が幹音、黒い鍵盤が派生音(♯や♭が付く音)です。例えば、「ド」はC(ツェー)、「レ」はD(デー)、「ミ」はE(エー)となります。そして、「ド♯」はCis(ツィス)、「レ♭」はDes(デス)のように、幹音のアルファベットに変化記号を示す接尾辞(♯の場合は-is、♭の場合は-es)を付けて読みます。ただし、母音が続く場合など、一部例外的な読み方(例:A♭はAs(アス)、E♭はEs(エス))もありますので、少しずつ慣れていくと良いでしょう。

ドイツ音名を覚えるメリットは、国際的な楽譜の読解力が高まることです。作曲家や編曲家がドイツ語圏出身である場合や、歴史的にドイツ音楽の影響が強い楽譜では、ドイツ音名で指示が書かれていることが少なくありません。また、和声の分析など、音楽理論を深く学ぶ際にもドイツ音名の知識は非常に役立ちます。最初は少し戸惑うかもしれませんが、規則性を理解すれば、それほど難しいものではありません。むしろ、音の構造をより論理的に捉える手助けとなるでしょう。

アルトサックスのドイツ音名と音域について知っておこう

さて、アルトサックスに話を移しましょう。アルトサックスはE♭管(エス管)の移調楽器です。これは、楽譜に書かれた「ド」の音を演奏すると、実際に出る音(実音)は「ミ♭」になる、という意味です。この移調という特性を理解することは、ドイツ音名で楽譜を読む際に非常に重要になります。

アルトサックスの楽譜でC(ツェー)と書かれていれば、それはアルトサックスの運指で「ド」の音を出しますが、ピアノで同じ音を鳴らすとすればE♭(エス)の音、つまり「ミ♭」の音になるのです。したがって、他の楽器、特にピアノなどのC管(ツェー管)の楽器と一緒に演奏する際には、この移調の関係を常に意識する必要があります。

アルトサックスの一般的な音域は、楽譜上の記譜音で低いB♭(ベー)から高いF♯(フィス)あたりまでとされています。これをドイツ音名で把握しておくと、アンサンブルやソロでの演奏時に、自分の楽器がどの音域を担当するのか、他の楽器との音の重なりはどうなるのか、といったことをより正確に理解できます。

例えば、吹奏楽の楽譜でアルトサックスのパートにH(ハー)の音が書かれていた場合、それはアルトサックスの運指では「シ」の音ですが、実音ではD(デー)、つまり「レ」の音になります。このように、楽譜上のドイツ音名と実際に出るドイツ音名の両方を意識することが、アルトサックス奏者にとっては大切です。最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、慣れてくればスムーズに頭の中で変換できるようになります。音階練習や基礎練習の段階から、ドイツ音名を意識して取り組むと、より早く習得できるでしょう。

吹奏楽で必須!サックスパートにおけるドイツ音名一覧の活用法

イメージ画像:○○の方法 作成

吹奏楽の世界では、ドイツ音名は共通言語として広く使われています。指揮者からの指示や、パート内での音合わせ、ハーモニーの確認など、さまざまな場面でドイツ音名が登場します。特にサックスパートは、ソプラノサックス(B♭管またはE♭管)、アルトサックス(E♭管)、テナーサックス(B♭管)、バリトンサックス(E♭管)といった複数の種類のサックスで構成されることがあり、それぞれ移調が異なるため、ドイツ音名でのコミュニケーションが非常に重要になります。

例えば、ある和音を合わせる際に、「アルトはG(ゲー)、テナーはC(ツェー)でお願いします」といった指示が出ることがあります。この時、アルトサックス奏者は記譜音のG(ゲー)を、テナーサックス奏者は記譜音のC(ツェー)を演奏しますが、実音ではそれぞれB♭(ベー)とB♭(ベー)となり、同じ高さの音(ユニゾン)やオクターブ違いの音を奏でることになります(この例ではテナーサックスがB♭管なので、記譜Cは実音B♭。アルトサックスがE♭管なので、記譜Gは実音B♭)。

ドイツ音名の一覧表を手元に置いておくのも良い方法です。特に、自分の楽器の記譜音と実音の対応関係をドイツ音名で整理した一覧や、よく使うスケール(音階)をドイツ音名で記した一覧は、練習の際に非常に役立ちます。また、他のサックスパートの楽譜を読む機会があれば、その楽器の移調とドイツ音名を意識することで、全体の響きをより深く理解できるようになるでしょう。吹奏楽においては、個々の技術だけでなく、周りの音を聴き、調和する能力も求められます。ドイツ音名の理解は、そのための確かな一歩となるはずです。

テナーサックスのドイツ音名とアルトサックスとの比較

テナーサックスもサックスファミリーの主要な楽器の一つですが、アルトサックスとは移調が異なります。テナーサックスはB♭管(ベー管)の楽器です。これは、楽譜に「ド」と書かれていたら、実際に出る音は「シ♭」になるという意味です。

アルトサックス(E♭管)の記譜C(ツェー)が実音E♭(エス)であるのに対し、テナーサックスの記譜C(ツェー)は実音B♭(ベー)となります。つまり、同じ「ド」の運指をしても、アルトサックスとテナーサックスでは出てくる実音が異なるわけです。

この違いをドイツ音名で理解しておくことは、アンサンブルにおいて非常に重要です。例えば、アルトサックスの楽譜にG(ゲー)という音があり、テナーサックスの楽譜にもG(ゲー)という音があったとします。この場合、アルトサックス奏者は実音B♭(ベー)を、テナーサックス奏者は実音F(エフ)を演奏することになり、違う高さの音が出ます。もし同じ実音を演奏したいのであれば、楽譜の記譜音を調整する必要があります。

サックスセクション内でハーモニーを形成する際や、メロディーラインをユニゾンで演奏する際には、それぞれの楽器のドイツ音名(記譜音と実音の両方)を正確に把握し、互いの音を理解し合うことが美しい響きを生み出す鍵となります。テナーサックスのドイツ音名を学ぶことは、アルトサックス奏者にとっても、アンサンブルの理解を深める上で有益と言えるでしょう。

バリトンサックスのドイツ音名と低音域での読み方のポイント

イメージ画像:○○の方法 作成

バリトンサックスは、サックスファミリーの中で低音域を担当する楽器で、アルトサックスと同じE♭管(エス管)です。つまり、バリトンサックスも楽譜上の「ド」の音が実音では「ミ♭」となります。この点ではアルトサックスと共通していますが、音域が大きく異なるため、楽譜の読み方や音の捉え方にはいくつかのポイントがあります。

バリトンサックスの楽譜は、多くの場合ヘ音記号ではなくト音記号で書かれますが、アルトサックスよりも低い音域をカバーします。そのため、楽譜上では低いB♭(ベー)やA(アー)、G(ゲー)といった音が頻繁に登場します。これらの低い音をドイツ音名で正確に認識し、豊かな響きで演奏することが求められます。

低音域のドイツ音名を読む際のポイントとしては、まず加線の多さに慣れることが挙げられます。五線譜の下に何本も加線が付いた音符は、一見すると読みにくいかもしれませんが、基準となる音(例えば、五線の一番下の線がE(エー)であることなど)をしっかり覚えておけば、そこから数えることで正確に音を把握できます。

また、バリトンサックスはその豊かな低音でバンド全体のサウンドを支える重要な役割を担います。そのため、単に音名を理解するだけでなく、その音が持つ響きや役割を意識することが大切です。例えば、ルート音(根音)となるG(ゲー)やC(ツェー)を演奏する際には、どっしりとした安定感のある音を目指すなど、ドイツ音名と音楽的な表現を結びつけて考えることが、バリトンサックス奏者としてのステップアップに繋がります。

B♭管楽器(ベーかんがっき)のドイツ音名一覧表とトランペットへの応用

吹奏楽やオーケストラには、さまざまな移調楽器が存在します。その中でも代表的なものの一つがB♭管楽器(ベーかんがっき)です。B♭管楽器とは、楽譜上の「ド」の音が実音では「シ♭」となる楽器群のことを指します。代表的なB♭管楽器には、トランペット、クラリネット、テナーサックス、ソプラノサックスなどがあります。

B♭管楽器のドイツ音名一覧表を作成する場合、記譜音と実音の対応関係を明確にすることが重要です。例えば、記譜音がC(ツェー)であれば実音はB♭(ベー)、記譜音がD(デー)であれば実音はC(ツェー)、記譜音がE♭(エス)であれば実音はD♭(デス)といった具合です。この関係性を理解していれば、B♭管楽器の楽譜を読んだり、他の楽器とアンサンブルをしたりする際に非常に役立ちます。

トランペットは、吹奏楽の花形楽器の一つであり、B♭管楽器の代表格です。アルトサックス(E♭管)を演奏している方がトランペットの楽譜を見る機会があったり、トランペット奏者と音について話し合ったりする際には、このB♭管の移調を理解しているとスムーズです。例えば、トランペットの楽譜でF(エフ)と書かれていれば、実音はE♭(エス)になります。これは、アルトサックスの楽譜でC(ツェー)と書かれている音と同じ実音です。

このように、異なる移調楽器間での音のやり取りを正確に行うためには、ドイツ音名と移調の知識が不可欠です。B♭管楽器のドイツ音名一覧表は、そうしたコミュニケーションを円滑にするための便利なツールとなるでしょう。他の楽器への理解を深めることは、自身の音楽性を高める上でも非常に有意義なことです。

アルトサックス以外の楽器とドイツ音名の関連性、さらにステップアップ

ドイツ音名の知識は、アルトサックスの演奏だけに留まらず、他の楽器の理解や音楽理論の学習にも大きく役立ちます。このセクションでは、アルトサックス以外の楽器におけるドイツ音名の扱いや、ドイツ音名を使ってさらに音楽的な理解を深めるためのヒントをご紹介します。異なる視点からドイツ音名に触れることで、新たな発見があるかもしれません。

- テナーサックスのベー音階(B♭スケール)をドイツ音名で理解する

- ピアノにおけるドイツ音名一覧と楽譜の読み解き方

- 吹奏楽で使われるさまざまな楽器のドイツ音名対応表

- ドイツ音名を効率的に覚えるための練習方法とコツ

- ドイツ音名に慣れると演奏表現が豊かになる理由

- 移調楽器におけるドイツ音名の重要性と読譜への影響

- アルトサックス ドイツ音名の理解を総括するポイント

テナーサックスのベー音階(B♭スケール)をドイツ音名で理解する

前述の通り、テナーサックスはB♭管の楽器です。テナーサックスで「ベー音階」、つまりB♭メジャースケール(変ロ長調の音階)を演奏する場合、楽譜上ではどのような音名になるでしょうか。

B♭メジャースケールの構成音は、実音で B♭(ベー)、C(ツェー)、D(デー)、E♭(エス)、F(エフ)、G(ゲー)、A(アー)、B♭(ベー)です。これをテナーサックスの記譜音に置き換える必要があります。テナーサックスは記譜音のC(ツェー)が実音のB♭(ベー)に相当するので、1音(長2度)高く記譜することになります。

したがって、テナーサックスでB♭メジャースケールを演奏するための記譜上のドイツ音名は、C(ツェー)、D(デー)、E(エー)、F(エフ)、G(ゲー)、A(アー)、H(ハー)、C(ツェー)となります。これは、いわゆるCメジャースケール(ハ長調の音階)と同じ運指で演奏できることを意味します。

このように、移調楽器の特性とドイツ音名を組み合わせることで、特定の調性のスケールを演奏する際に、楽譜上でどのような音名になるのかを論理的に導き出すことができます。テナーサックスのベー音階をドイツ音名で理解することは、調性感のトレーニングにも繋がり、アドリブ演奏などにも応用できる重要な知識となります。アルトサックス奏者の方も、他の移調楽器のスケールについて考えてみることで、移調への理解が一層深まるでしょう。

ピアノにおけるドイツ音名一覧と楽譜の読み解き方

イメージ画像:○○の方法 作成

ピアノはC管(ツェー管)の楽器であり、移調を行いません。つまり、楽譜に書かれた音名がそのまま実際に出る音(実音)となります。そのため、ピアノの楽譜はドイツ音名を理解する上で非常に基本的なものと言えます。

ピアノの鍵盤とドイツ音名の対応は以下の通りです。

- ド: C(ツェー)

- ド♯/レ♭: Cis(ツィス)/ Des(デス)

- レ: D(デー)

- レ♯/ミ♭: Dis(ディス)/ Es(エス)

- ミ: E(エー)

- ファ: F(エフ)

- ファ♯/ソ♭: Fis(フィス)/ Ges(ゲス)

- ソ: G(ゲー)

- ソ♯/ラ♭: Gis(ギス)/ As(アス)

- ラ: A(アー)

- ラ♯/シ♭: Ais(アイス)/ B(ベー)

- シ: H(ハー)

この一覧は、ドイツ音名を学ぶ上での基本となります。アルトサックスなどの移調楽器を演奏する方も、まずこのピアノ(C管)でのドイツ音名をしっかりと覚えることが重要です。なぜなら、移調楽器の楽譜を読む際には、常にこのC管の音名を基準として考える必要があるからです。

例えば、アルトサックスの楽譜でA(アー)という音が出てきた場合、それが実音では何になるかを考える際、まずピアノでA(アー)の音が「ラ」であることを確認し、アルトサックスがE♭管であることを思い出します。E♭管は記譜音よりも短3度低い音が実音になるため、「ラ」の短3度下は「ファ♯」なので、実音はFis(フィス)となります。このように、ピアノのドイツ音名を基準にすることで、移調の計算がスムーズに行えます。ピアノの楽譜を読む練習を取り入れることも、ドイツ音名の理解を深める良い方法です。

吹奏楽で使われるさまざまな楽器のドイツ音名対応表

吹奏楽には、アルトサックスやテナーサックス、トランペット以外にも、さまざまな移調楽器が使われています。例えば、クラリネット(B♭管が主流)、ホルン(F管が主流)、ソプラノサックス(B♭管またはE♭管)、バスクラリネット(B♭管)などです。これらの楽器がそれぞれ異なる移調を持つため、楽譜全体を理解したり、他のパートと音を合わせたりする際には、各楽器のドイツ音名(記譜音と実音)を把握しておくことが非常に役立ちます。

以下に、いくつかの代表的な吹奏楽の楽器と、その記譜C(ツェー)に対する実音をドイツ音名で示します。

- C管楽器(移調なし):フルート、オーボエ、ファゴット、トロンボーン(一部例外あり)、ユーフォニアム(一部例外あり)、チューバ、打楽器(音程のあるもの)

- 記譜 C(ツェー) → 実音 C(ツェー)

- B♭管楽器:クラリネット、バスクラリネット、トランペット、コルネット、フリューゲルホルン、ソプラノサックス、テナーサックス

- 記譜 C(ツェー) → 実音 B♭(ベー)

- E♭管楽器:アルトクラリネット、アルトサックス、バリトンサックス、E♭コルネット

- 記譜 C(ツェー) → 実音 E♭(エス)

- F管楽器:ホルン、イングリッシュホルン

- 記譜 C(ツェー) → 実音 F(エフ)

このような対応表を参考にすることで、スコア(総譜)を読む際に、各楽器が実際にどのような高さの音を出しているのかをイメージしやすくなります。また、ある特定のハーモニーを演奏する場合、各楽器の楽譜にどのようなドイツ音名が書かれるべきかを計算することも可能です。吹奏楽の合奏において、他の楽器の音名や移調を理解することは、より豊かな音楽表現に繋がる重要なステップと言えるでしょう。

ドイツ音名を効率的に覚えるための練習方法とコツ

ドイツ音名を効率的に覚えるためには、いくつかの練習方法とコツがあります。単に暗記しようとするだけでなく、実際に音と結びつけながら覚えることが重要です。

まず、基本となるC管(ピアノの音)でのドイツ音名を完璧に覚えましょう。C(ツェー)、D(デー)、E(エー)、F(エフ)、G(ゲー)、A(アー)、H(ハー)、そしてB(ベー)の区別をしっかりと理解することが第一歩です。フラッシュカードを作ったり、鍵盤楽器で音を出しながら声に出して読んだりするのも効果的です。

次に、変化記号(♯や♭)が付いた音の読み方を練習します。Cis(ツィス)、Des(デス)、Fis(フィス)、Ges(ゲス)、As(アス)、Es(エス)など、特徴的な読み方をするものを優先的に覚えると良いでしょう。これも、実際に楽器でその音を演奏しながら覚えるのが理想的です。

アルトサックスのような移調楽器の場合は、自分の楽器の記譜音と実音の対応を常に意識する練習が不可欠です。例えば、楽譜に書かれたG(ゲー)を見たら、すぐに実音がB♭(ベー)であることを思い浮かべられるように訓練します。最初は時間がかかっても、繰り返し練習することでスムーズに変換できるようになります。

また、簡単なメロディーや音階をドイツ音名で歌ってみる(階名唱ならぬ音名唱)のも良い練習になります。楽譜を見ながら、記譜音のドイツ音名で歌う練習と、実音のドイツ音名で歌う練習の両方を行うと、より理解が深まります。さらに、楽譜の調号を見て、その調の主音や主要な和音をドイツ音名で言えるように練習することも、調性感とドイツ音名の理解を結びつける上で役立ちます。焦らず、毎日の練習の中に少しずつドイツ音名を取り入れていくことが、効率的な習得のコツと言えるでしょう。

ドイツ音名に慣れると演奏表現が豊かになる理由

イメージ画像:○○の方法 作成

ドイツ音名に慣れることは、単に楽譜が読めるようになるだけでなく、演奏表現を豊かにすることにも繋がります。なぜなら、ドイツ音名を理解することで、音楽の構造やハーモニーに対する理解が深まるからです。

例えば、ある楽曲の中で特定のドイツ音名(例えばGis(ギス)など)が繰り返し使われていることに気づいたとします。その音が持つ響きや、他の音との関係性を意識することで、「このGis(ギス)は少し切ない響きだから、柔らかく演奏しよう」とか、「ここは力強いGis(ギス)で、次の音への推進力を出そう」といった、より具体的な演奏イメージを持つことができます。

また、和音(コード)をドイツ音名で理解することも重要です。例えば、C-Dur(ツェー ドゥア:ハ長調の和音)はC(ツェー)、E(エー)、G(ゲー)の3つの音で構成されます。自分の演奏している音が、その和音の中でどのような役割(根音、第3音、第5音など)を担っているのかをドイツ音名で把握することで、音のバランスやイントネーション、音色などをより適切にコントロールできるようになります。

さらに、移調楽器を演奏する場合、ドイツ音名で実音を把握できるようになると、他の楽器のパート譜を読んだり、即興演奏(アドリブ)をしたりする際に非常に有利です。他の楽器がどのような音を出しているのかを実音で理解できれば、それに合わせて自分の演奏を柔軟に変化させることが可能になります。このように、ドイツ音名への習熟は、楽譜の表面的な情報を超えて、音楽そのものをより深く感じ取り、表現するための強力なツールとなるのです。

移調楽器におけるドイツ音名の重要性と読譜への影響

これまでの記述でも触れてきましたが、アルトサックスのような移調楽器を演奏する上で、ドイツ音名の理解は極めて重要です。移調楽器とは、楽譜に書かれた音(記譜音)と実際に出る音(実音)が異なる楽器のことでしたね。この「ずれ」を正確に把握し、他の楽器と調和した演奏をするためには、ドイツ音名という共通の物差しが不可欠となります。

読譜においては、まず楽譜に書かれているドイツ音名を正確に読み取ることが基本です。そして次に、その記譜音が自分の楽器でどの運指に相当するのかを理解し、さらにその音の実音が何であるかを把握するという、複数のステップが必要になります。特にアンサンブルにおいては、指揮者や他の奏者とのコミュニケーションで実音が基準となることが多いため、記譜音から実音への変換をスムーズに行える能力が求められます。

ドイツ音名に慣れていないと、この変換に時間がかかったり、誤った音を演奏してしまったりする可能性があります。これは、アンサンブル全体の響きを損なう原因にもなりかねません。逆に、ドイツ音名に習熟し、記譜音と実音の関係を瞬時に理解できるようになれば、楽譜からより多くの情報を読み取り、音楽的な意図を汲み取った演奏が可能になります。

例えば、楽譜に書かれたあるパッセージが、実音では特定のスケールやアルペジオを形成していることに気づけば、その音楽的な文脈を理解した上で演奏に臨むことができます。これは、単に音符を追うだけの演奏から一歩進んで、音楽の内容を表現する演奏へと繋がる重要なステップです。移調楽器奏者にとって、ドイツ音名は楽譜と実音の世界を繋ぐ架け橋であり、音楽的視野を広げるための鍵となるのです。

アルトサックス ドイツ音名の理解を総括するポイント

ポイント

- ドイツ音名は国際的な音の表記法の一つである

- アルトサックスはE♭管の移調楽器であり、記譜音と実音が異なる

- アルトサックスの楽譜上のC(ツェー)は、実際にはE♭(エス)の音である

- ドイツ音名では「シ」の音をH(ハー)、「シのフラット」をB(ベー)と称する

- 吹奏楽においては、ドイツ音名が共通言語として頻繁に用いられる

- テナーサックスはB♭管であり、アルトサックスとは移調の関係が異なる

- バリトンサックスはアルトサックス同様E♭管だが、担当音域がより低い

- トランペットなどのB♭管楽器におけるドイツ音名も理解しておくと便利だ

- ピアノのドイツ音名はC管に基づき、移調楽器の基準となる

- テナーサックスのベー音階(B♭メジャースケール)は記譜上Cメジャースケールで演奏する

- ドイツ音名一覧表は、特に移調楽器の記譜音と実音を理解する助けとなる

- 音階練習や日々の基礎練習にドイツ音名を取り入れると習得が早まる

- ドイツ音名に習熟することは、音楽の構造理解を深め、演奏表現を豊かにする

- 他の楽器のパート譜やスコアを読む際にも、ドイツ音名の知識は必須である

- 移調楽器奏者にとって、実音をドイツ音名で把握する能力は読譜力向上に繋がる